Les Œufs du destin, une nouvelle publiée par Boulgakov en 1925, aurait pu s’intituler Le rayon rouge. Récit fantastique, de science-fiction ou d’anticipation, c’est l’histoire extraordinaire du Professeur Persikov, zoologue spécialiste des amphibiens, ou plutôt celle d’une découverte extraordinaire à l’Institut de Zoologie de l’université de Moscou, en 1928.

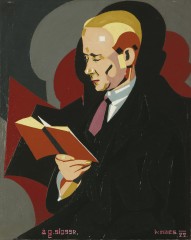

A cinquante-huit ans, ce scientifique dont l’appartement de cinq pièces a été réduit à trois pour la bonne cause, possède « une tête remarquable, en forme de pilon, chauve, avec des touffes de cheveux jaunâtres hérissées sur les côtés. » D’une érudition phénoménale « dans sa partie », il est aussi connu pour sa sévérité aux examens. Sa femme l’a quitté pour un ténor, il y a des années, dégoûtée par ses grenouilles. Cet homme qui « prenait la mouche très facilement », sans enfants, ne vit donc que pour ses recherches, survit à la famine de 1919, à une pneumonie due aux trois degrés en dessous de zéro à l’intérieur de l’Institut, et se contente des attentions du gardien Pancrace et de sa gouvernante.

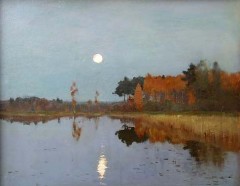

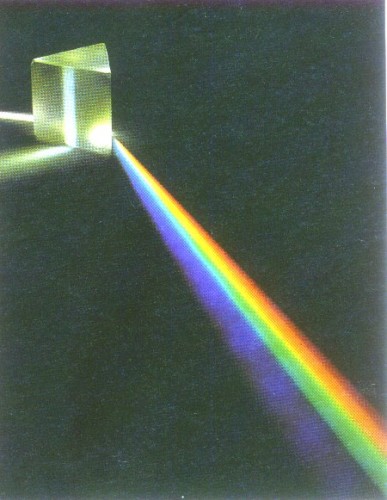

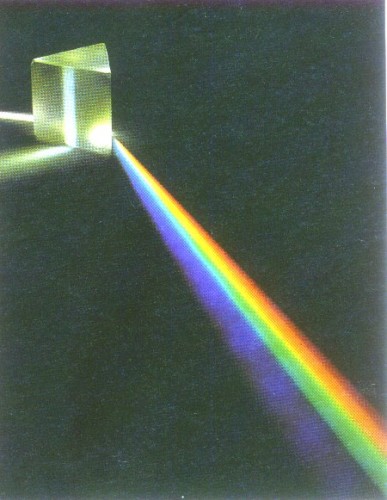

L’été 1928 se produit « cette chose incroyable, épouvantable… » Appelé par son assistant qui dissèque une grenouille, Persikov remarque pour la première fois, au milieu du disque sous le microscope, « une volute colorée semblable à une boucle de cheveux de femme ». D’habitude, un tour de vis suffit à faire disparaître le petit faisceau de lumière colorée qui gêne l’observation, mais cette fois l’œil du savant s’attarde. Il a soudain remarqué dans cette volute un rayon « vif et épais », rouge vif, sous l’action duquel la vie bouillonne de manière inattendue. Les amibes y reprennent vigueur, se reproduisent, s’entre-dévorent faute de place, et les amibes nouvelles sont deux fois plus grosses que d’ordinaire ! Convoquant son assistant, Persikov le convie au spectacle du « rayon de la vie », pas moins.

Dans les journaux moscovites, la rumeur circule vite. On veut interroger l’éminent zoologue, on le dérange à tout bout de champ. Le professeur a bien du mal à repousser l’assaut des journalistes en quête de renseignements sur « le rayon d’une nouvelle vie ». C’est alors que du côté de Smolensk, l’ex-épouse de l’ex-archiprêtre de l’ex-paroisse de Drozdov, à qui un élevage de poules pondeuses assurait la prospérité, voit ses gallinacés mourir atrocement l’un après l’autre. La « peste des poules » se répand à toute vitesse, rend leur viande et leurs œufs impropres à la consommation, fait un millier de victimes humaines.

Persikov est prié de se pencher sur le problème tandis qu’on incinère des tonnes de volaille. Il lui faut donner une conférence. Quand enfin il peut reprendre ses investigations personnelles, un curieux bonhomme qui s’appelle Rokk – autrement dit le Destin – vient lui rendre visite en tant que directeur du sovkhoze modèle

« Le Rayon Rouge ». Muni d’autorisations officielles, chargé de reconstituer l’oviculture, il s’empare des trois chambres noires fabriquées par Persikov pour ses recherches.

Rokk, ancien flûtiste d’Ekaterinoslav, s’est révélé homme d’action grâce à la Révolution de 1917. Tombé sur la découverte de Persikov, il ne doute pas de sa capacité à faire éclore sous le fameux rayon, si on veut bien lui livrer des œufs de l’étranger, de splendides poussins qui rendront aux Russes de bonnes poules et de bons œufs. Un peu étonné par la grosseur de ceux qu’on lui envoie, très différents des œufs de poules indigènes, Rokk s’enquiert par téléphone auprès de Persikov de la nécessité de nettoyer ces œufs tout crottés avant de les installer dans les chambres noires. Celui-ci l’envoie au diable, exaspéré de la vitesse à laquelle l’homme a été livré, alors que lui-même attend encore ses spécimens d’œufs de serpent et d’autruche.

On devine la suite. Durant l’été caniculaire, échappés des cages où ils ont éclos, des serpents géants courent la campagne, mordent, dévorent. Des troupes d’autruches résistent aux assauts de la cavalerie. Les gaz éliminent les hommes en même temps

que les ovipares. Tout le monde vient se réfugier à Moscou, où personne ne ferme l’œil la nuit, attendant l’invasion.

Le rayon rouge sera évidemment fatal à Persikov déclaré « assassin de l’humanité ». Quant à l’épilogue, laissons au lecteur la surprise du « deus ex machina ». Inspiré par La nourriture des dieux de Wells (1904), Boulgakov livre ici un cauchemar divertissant qui anticipe sur la grippe aviaire et sans doute sur d’autres catastrophes écologiques qu’il n’aurait pas imaginées, spectaculaires ou non.